讃岐うどんと社会人

僕はなぜか昔から、「記憶」を「場所」と結びつけてしまう節がある。その場所でそのことを考えていたからなのかその逆なのかはわからないが、数学の公式や仕事のルーテインなどのいわゆる脳内の引き出しには、同時にある「場所」の情報がインプットされているのだ。記憶から場所を引き出すこともあれば、その逆もある。そんな数多くある「記憶の場所」のひとつの話なのだが、僕の頭の中にはうどんを食べるとほぼ必ず毎回脳裏に浮かぶ風景がある。香川県丸亀市のとある讃岐うどん屋の風景だ。

時は2年と少し前の3月中旬。日本中が野球の世界大会ワールド・ベースボール・クラシックに熱狂していたころのある夜。僕はその例のうどん屋の前で夜食のうどんを食べるために並んでいた。讃岐うどんは回転率が非常に高い業態なので並ぶということはあまりないのだが、この店は人気店なのか単に提供が遅いだけなのか、店内は満席で外に待ち客があふれていた。20分くらい並んだだろうか、僕の前の客が全員店内に吸い込まれ、外で並んでいるのはふたりだけになった。僕と、僕と同い年くらいの女性がひとりだ。

3月の夜はまだ寒かった。スマホをいじるにも手は出したくないくらいの気温。コートのポケットに手を突っ込みながら向かいのホテルの看板をながめ、うどんの味を想像して待った。するといきなり、隣で同じようにぼうっとしていた女性が話しかけてきた。はじめになんと言っていたかは覚えていないが、ほどなくお互いに身の上話を始めたのでまあおそらく「学生さんですか?」といったところだろうか。

同い年くらいに見えた彼女はひとつ年上らしい。まあ20代ともなれば一年なんてもう誤差である。奈良だったかどっか関西の会社員で、丸亀には出張で来たらしい。セクハラ気味との男上司のサシの晩酌があまりにもつまらなくてひとりこんな時間にうどんをすすりに来たんだそう。上司の話もいろいろ聞いたがさすがにかわいそうなレベルで、初対面なのに同情してしまう。そもそも女性社員とオッサンの二人で出張に行かせるなんて会社もアレだよなあ、そんな話題で盛り上がった。お互い話好きだったのだろう、ふたり同時に店内に案内されてからも隣の席に座ってずっと世間話に花が咲いた。丸亀の思い出や関西の話。おっとりとした関西弁は関東生まれ関東育ちの僕にはなかなか新鮮で、旅をしているという実感が全身を駆け巡る。

刹那、彼女の口から当時僕が最も聞きたくなかった言葉が飛び出した!

「春からのお仕事は何を?」

夜の丸亀城。街にぼんやりと浮かぶ。

夜の丸亀城。街にぼんやりと浮かぶ。

そう、当時の僕は大学4年生。就職を控えている。しかももう3月だ。ひと月後には社会人である。だが僕はその現実から目を背け続けていた。「学生じゃなくなるなんてそんなことあるはずない」「きっと何かの間違いで、4月からも僕はあのキャンパスにいるはずだ」。就職したくないという気持ちもあったが、それ以上に「学生でなくなる」ことが本当に嫌だったのだ。一応就職先は決まっていたので、それを告げてから次第に話題は社会人生活に関するものになっていく。人生のいっこ上の先輩のありがたいお話はあまりにも残酷だった。例の上司、部署の悩み、人間関係…。次第に彼女の口調は落ち込んでいってしまったように感じた。そうか、これからその地獄に身を投げねばならないのか。丸亀の夜を、ぶっかけの出汁よりもどす黒い絶望が覆う。

彼女は「会社を辞めようかと思っている」とまで言っていた。そんなたった1年で辞めたくなってしまうものなのか。ああ恐ろしい、とは思ったが、いまいち現実味がわかなかったのが本音だ。当時の僕にはまだ自分が社会人になるという意識がこれっぽっちもなかったので、どこか別の「大人」の世界の話、極端に例えるなら遠いアフリカのサバンナの弱肉強食の世界の話かのように聞こえていたのだ。

おたがい何かを考えながら静かにうどんをすする。彼女はお店の大将につかまり、2杯も食べさせられていた。肝心のうどんの味はよく覚えていない。それだけ会話と思考に意識が向いていたのだろう。ただ、一杯300円ほどで食べられることが多い讃岐うどん界隈では異例の600円台をとられたことだけは記憶している。ぶっかけ一杯で。高えよ。

彼女(と上司)は僕と同じホテルをとっていたらしく、店を出てからは一緒にホテルまで戻り、エレベーターホールでお互い社会人生活を耐え抜くことを約束して別れた。次の日の朝食会場に彼女の姿はなかった。例のセクハラ上司の面を拝んでやりたいと思っていたのだが、無念である。

この日は夕方から関西で新生活を始める高校の友人の引っ越しの手伝いをしに大阪に向かう予定があったのだが、それまでは暇なので丸亀市の沖合に浮かぶ塩飽諸島の離島「広島」に行ってみることにした。香川なのに広島である。肌寒かった昨日の夜とは裏腹に、3月の瀬戸内は春を告げるほがらかな陽気。でも自転車で島を一周しているあいだ、ずっと昨日のお姉さんの話が頭の中でリフレインしていた。なにか社会人として必要な意識をもっておかなければならないと思いつつも、何もできなかった。何も知らなかったからだ。

瀬戸内らしい、穏やかな讃岐広島の海

瀬戸内らしい、穏やかな讃岐広島の海

僕は就活で手を抜いて大爆死した典型的な社会不適合者だ。手を抜いたどころかやっていないに等しい。学校や塾に通っていたころの受験と違って、自分で意識してたち向かわなければ倒し方を誰も教えてくれない「就活」という名の化け物は、何も知らない僕の背後にいつしか忍び寄り、気づいたらぼこぼこに殴られていた。自分で自分を律することができない僕のような人間は勝手に脱落していく、実によくできたシステムである。

1社を残して全て落ちた。やる気がなかったのでエントリーした会社が少なかったのはそうだが、当然の惨敗である。

面接では「御社は第2志望とさせていただいています」「御社のこの小さな規模感が気にいったため志望しました」など今思えば頓珍漢の極みみたいな供述を繰り返していた。「ありのまま思ったことを伝えれば自分の人間性を会社が評価してくれる。」本気でそう思っていたのだ。まず受かるだろう(当然根拠はない。「俺だから何とかなる」くらいの雑な希望)と思っていた第一志望に落ちたのが4年の5月、続いて6月に第2志望も滑り「アレなんかおかしいぞ」と思い始めて大学の就職センターに駆け込んだ。そこで僕は自分が間違っていたことを知ったが、もう手遅れである。いままでの受験などでそこそこの成功を収めていた上に、人生経験の乏しい陰キャラの僕にとっては生まれて初めての挫折らしい挫折だった。自分は特別でも何でもない凡才、いやそれ以下なんだとやっと気づいた。すべてが甘かったのだ。

僕が新卒で就職することになった会社はタクシー会社だった。大学を出て僕はタクシードライバーになることになったのだ。驚くかもしれないがこれはいまや珍しいことではなく、大手から中小まで数多くのタクシー会社が積極的に大卒の新卒をドライバー職で雇っている。僕の同期も8割がた大卒だった。志望動機は「車を運転することと道を覚えることが得意だから」。それ以上でもそれ以下でもない。当然ほかの会社も志望していたが、前述のとおりすべてずっこけたためこの会社に拾ってもらうことになったのだ。親はタクシー会社の内勤事務になるもんだと勝手に思い込んでいたらしい。まあそりゃそうだ。

タクシードライバーの日々はほんとうに大変だった。この国にはタクシー運転手が35万人いるとされているが、全員がもれなく超人である。そんな体力勝負のこの世界に、しょうもないおつむで今まで何とかしてきたようなへなちょこが太刀打ちできるはずもなく、隔日勤務(タクシードライバーの一般的な働き方で、一気に2日分を勤務して翌日を非番にするもの。僕は朝出庫して深夜に帰庫し、次の日を休むというサイクルだった。)を始めてからはわずか4カ月で体を壊した。不眠症になったのだ。まともに寝ていないので自動車の運転、ましてやお客様を乗せての運転なんてできるはずもなく、欠勤することが多くなってしまった。

そんなころ、食欲があまり出ないなか休憩で寄った東雲のイオンの「はなまるうどん」、まあうどんならなんとか食べられそうだなと一杯注文する。美しい黄金色の出汁の中を泳ぐ、しなやかな絹のような麺。立ち上る芳しい香りが久しぶりに食欲を刺激するのとともに、数カ月前のあの光景が矢のように脳裏をよぎった。あの丸亀の夜だった。慣れないこと尽くしの激動の数カ月、そのあいだで僕はお姉さんのことなどほとんど忘れてしまっていたのだが、今目の前にある讃岐うどんがすべてを思い起こさせた。今ならあの時の彼女の気持ちが痛いほどわかる。業種も業界も全然違うけど、なぜあの時あんなに悲しそうにしていたのか、すべてを理解したような気がした。ああ、そういうことだったのか。

ほどなく僕は会社を辞めた。いろいろ投資をしてもらった身で一年で退職というのはなかなか大迷惑な話だが、体がもたないのなら仕方がないと納得してくれた。同期や先輩も明るく送り出してくれたし、会社の雰囲気は悪くなかったな、などと思う。転職した会社は給料は高くないけれど、自分なりの居場所を見つけてまあなんとか順調にやっていけているので良しとしたいところだ。こんな駄文を拵える時間も存分にある。いろいろ悩むところはあれど、明日すらままならなかったあのころと比べればなんてことはない。

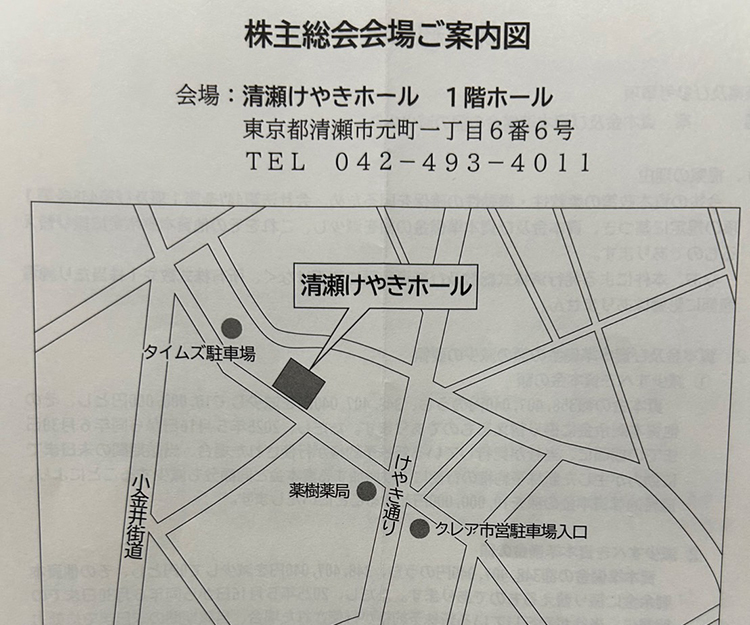

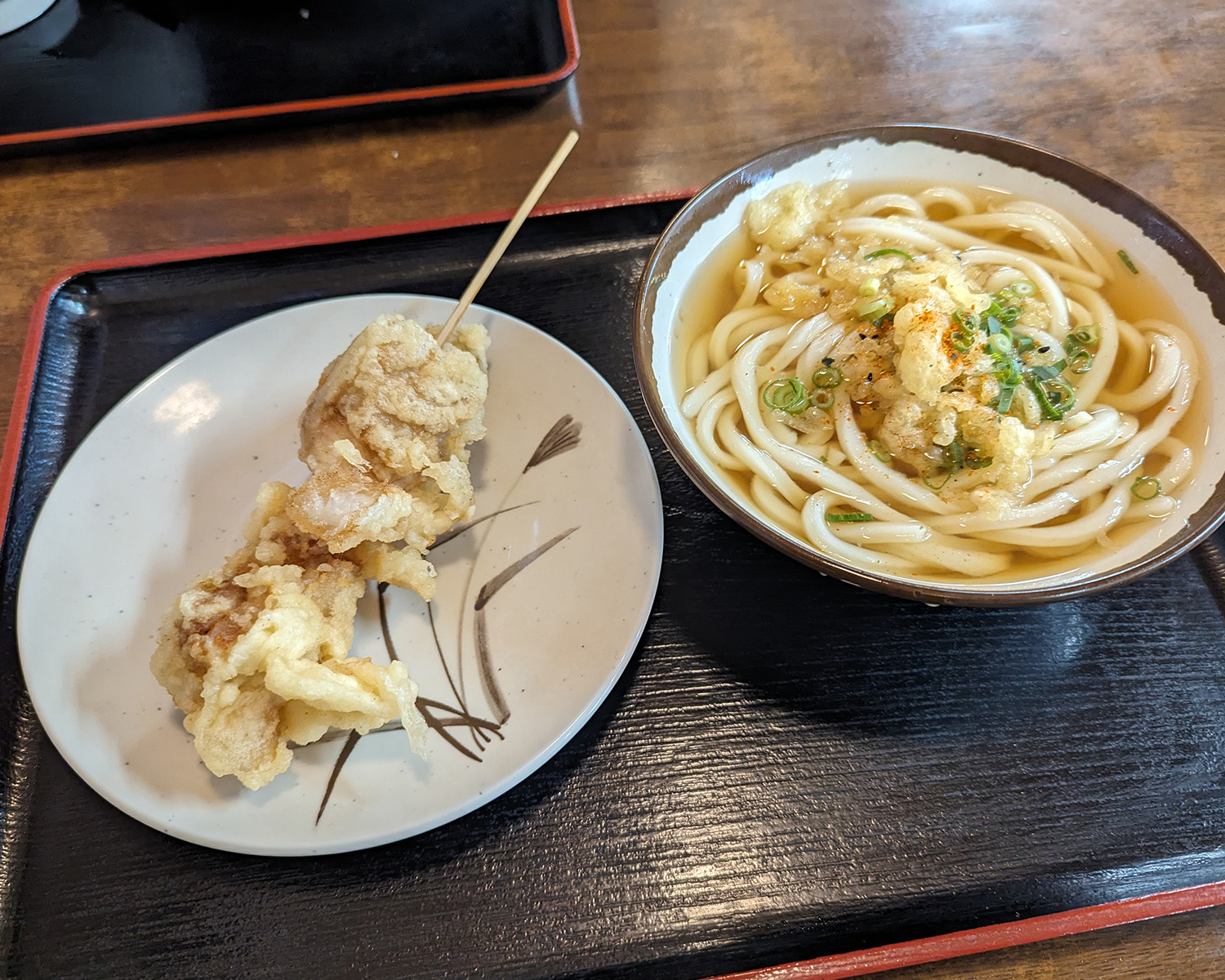

退職の話を上司に切り出す少し前、僕は香川にいた。大学時代のゼミの友人と讃岐うどんを食べに行ったのだ。かけうどんにとり天、出汁から天ぷらまで一切の隙がない。やっぱり香川のうどんは一級品だ。朝なのに人出も多く大繁盛で、かろうじて見つけた窓際の座敷席に3人で陣取る。ふと窓の向こうを見ると、あの日見たような静かな瀬戸内海が広がっていた。一年もたっていないのに、ずいぶんと久しぶりに見たような不思議な感覚がした。まあいろいろあったもんな。

そんなことを考えぼうっとしていると、友人は二人ともすでにうどんを完食していた。今回は淡路島旅行の計画に無理やりねじ込んだ訪問だ、ゆっくりしている時間はない。友人にせかされ車に乗り込み、僕は讃岐をあとにした。「頑張るって約束したけれど、今回はダメだったみたいです」、そう告げるように。

鶴見甘草

鶴見甘草